オーストラリアにPDPの視察に行きました。

2023/06/29

先進的な選手サポートシステム

「PDP」を学びにオーストラリアへ

日本ラグビーフットボール選手会(以下JRPA)では、いかに選手たちがいいラグビー人生を送れるかということを考え、この数年間、「PDP」=プレイヤー・デベロップメント・プログラムという選手のキャリアやメンタルヘルスなどのサポートを通じてウェルビーイングに寄与し、結果として競技のハイパフォーマンス向上に貢献する仕組みづくりを進めてきました。

2019年から始まったこの取り組みはニュージーランドPDPの視察から始まり、国内導入に向けたトライアルの実施、「よわいはつよいプロジェクト」との協働、法人の立ち上げなどゆっくりとではありますが着実に進めてきたものです。それもひとえに選手たちのためになる本当に必要なものをつくるという目的からでした。

そこで今回、「PDP」についてより詳しく理解を深めるために、オーストラリアへ赴き現地視察に行ってきました。

オーストラリアのラグビーユニオンでは、1996年にプロ化が進んだタイミングから選手のハイパフォーマンスを支える基盤づくりに注力してきたそうです。

ラグビーの上にライフ(人生・暮らし・命)があるのではなく、人生の上にラグビーがあるという考えを大切にされていて、人間として日常生活を不安なく過ごせていることが、グラウンドの上でのハイパフォーマンスにつながるという共通認識がチームや選手に浸透していました。例えば、パートナーとの関係性が悪かったり、引退後への不安があったり、子どもと長期間会えないストレスなどでメンタルが崩れてしまっていてはラグビーに集中できない、ということです。

また、競技以外のことに時間を使う選手のほうが、グラウンド上でのパフォーマンスが高く、競技人生が長いというデータもあるそうです。さらにコーチやチームスタッフとも連携して、選手のグラウンド外での活動をセレクション基準にも反映させる仕組みもあるのだとか。

「タックルバッグに当たったり、ダンベルを持ち上げていた経験しかなくて、ラグビーの他にはプレイステーションばっかりやっていたのに、引退間際になってはじめて『どうしよう?』では遅いですよね」

オーストラリアのPDM(プレイヤー・ディベロップメント・マネージャー=チームと連携して選手のキャリアやメンタルを包括的にサポートする専門職)は、そのように言います。

なぜ、オーストラリアへ?

現地視察に参加したのは、JRPAを代表して副会長の栗原大介選手、前選手会長であり現在は一般社団法人JapanPDPの代表も務める川村慎選手。

今回訪問したのはシドニーにある「WARATAHS(ワラターズ)」とメルボルンにある「REBELS(レベルズ)」。いずれも南半球最高峰リーグであるスーパーラグビーに属するオーストラリアを代表するクラブです。

オーストラリアでお会いしたすべての関係者のみなさまが日本から来た私たちを温かく迎え入れてくれました。日本にホンモノのPDPを普及させ、アスリートたちの競技人生とその後の人生をよりよいものにしていきたいという私たちの意志を尊重してくださり、取材を快く受け入れてくださりました。この場を借りて心より感謝申し上げます。

それでは、以下に今回の視察ツアーのレポートを記します。

(文:吉谷 吾郎 JRPA事務局)

6月13日、ワラターズへ。

▲ワラターズチームがクラブハウスの入り口でお迎えしてくれました!

▲ワラターズチームがクラブハウスの入り口でお迎えしてくれました!

シドニーから30分ほど車を走らせると、美しいグラウンドとクラブハウスが目に入ります。ここがNSW WARATAHSの本拠地です。入り口でCEOのポール・ドーンが「Welcome」と迎えてくれました。丁寧なお辞儀をしながら名刺を渡してくれた彼は「名刺の日本語に間違いがあったら教えてね」と笑顔で言ってくれるようなチャーミングさもありながら、別れ際にはこちらの目をまっすぐに見つめて両手で握手をしながら「Thank you」と言ってくれる真摯な方でした。

さて、まずはクラブハウスの案内から。クラブハウスの2階は、全面ガラス張りのミーティングルームがあちこちに。すべての会議がオープンに見えるようにするためだそうです。2階の窓からは隣接する美しい芝のグラウンドが見下ろせます。カフェスペースや卓球台や大きなソファとギターまで置いてあり、リラックスしたムードが漂っていました。

階段を降りて1階を案内してもらうと、ここには上から見下ろしていたウエイトルームをはじめ、選手たちのロッカールームや分析ルーム、医務室、サウナ室(15名収容!)まで緊張感もありつつ充実したコンディショニングのスペース。どの部屋にも秒単位まで表示されたデジタル時計を置いているのが特徴的で、「常に時間を意識すること」を大事にしているからだそうです。

▲クラブハウスのドアをくぐると目に入る各カテゴリーのエンブレム

▲クラブハウスの2階に上がるとたくさんのトロフィーや記念品

▲クラブハウスの2階に上がるとたくさんのトロフィーや記念品

▲会議室のすぐ隣の20名程座れるソファや卓球台などリラックスできる空間

▲ほとんどの部屋がクリアガラスで仕切られているので2階のスタッフフロアからウエイトルームが見下ろせます

▲ほとんどの部屋がクリアガラスで仕切られているので2階のスタッフフロアからウエイトルームが見下ろせます

▲1階のフロアにあるトレーニングスペース

▲シニアマネージャーのマイケル・ドイルさんがクラブハウスの隅々まで丁寧に案内してくれました

▲2階のスタッフフロアからはこのようにグラウンドを間近に見下ろせます

▲2階のスタッフフロアからはこのようにグラウンドを間近に見下ろせます

さぁ、ひと通りクラブハウスのツアーを終えて、ミーティングルームに移動。

PDM(Player Development Manager=選手と実際に対話する人)のGMであるジミーとシャーロットからPDPに関する詳しいお話を伺いました。

▲PDMを統括するGMのジミー(中央)とPDMのシャーロット(右)。左にいるのは今回の視察で大変お世話になった通訳のエミリー。

▲お土産にワラターズのキャップをいただいたりミーティング中も美味しいお菓子を(たくさん!)出していただいたり感謝

▲お土産にワラターズのキャップをいただいたりミーティング中も美味しいお菓子を(たくさん!)出していただいたり感謝

ちなみにジミーは元ワラビーズ(ラグビーオーストラリア代表)の選手で、シャーロットもクリケットのオーストラリア代表の選手です。以下、ジミーとシャーロットのお話のメモ(一部)です。主に「PDP」という仕組み、「PDM」という仕事について、事前にこちらが質問していた内容をもとに資料を作成してくださり、質疑応答に大きな時間を割いてくれました。「準備」を決して怠らない、そして人へのリスペクトを感じさせるお二人でした。

・オーストラリアでPDPの仕組みがスタートしたのは、1996年頃にラグビー選手のプロ化が進んだタイミング。次第に普及していった大きな要因は、選手たちからの「こういうもの(PDPのような仕組み)が欲しい」というニーズから。

・キャリアの話のみならず増えているのは、プレッシャー下でのメンタルの保ち方について。消防士や心臓外科医など同じように極限状態でのプレッシャーの中で仕事をする人たちに、選手たちにどのようにプレッシャーと向き合っているか話をしてしてもらう機会も設けている。

・PDMに必要なものは、幅広い人生経験と選手目線の知見。他業種に渡る人とのつながり、自身の挫折経験、競技以外の経験や資格・学位の専門的知識など。

・PDMに大事なことは、「言わないでと言われたことは絶対に言わないこと」。最も重要なのは「信用される人間であること」。約束を守ること、秘密を守ること、PDMに頼ろうと思われる存在であること。

・PDMの共通したベーシックなスキルやマインドはあるけれど、各自それぞれのスタイル、タイプがある。コミュニケーションのうまい人、実行力が高い人、文化背景を大事にする人、など。「チームとして仕事ができること」も大事。また、情報共有、相互理解のスキルも重要。PDM同士で相互のスキルを高め合うことも大事で「feeling warm」であること。すべては選手のサポートのために、というマインドセットで。

・PDMの価値とは、選手にとって「ラグビー以外のことを話せる存在」。

・普段は外部の人から「ワラターズの一員」と見えるようにエンブレムを胸につけている。試合の日は選手たちの家族やパートナーと観戦してコミュニケーションを図る。家族を大切にする選手たちの家族を大切にするのも大事。パートナーとうまくいっている選手はグラウンド上でもうまくいく。オフが充実しているとオンが充実する。

・PDMに元アスリートが多いが、それはプロとしての自立性や自己管理への意識の高さを知っているから。選手のハイパフォーマンスをサポートするために、高いレベルでの競技経験があったほうがいい。けれど、必ずしもラグビー選手である必要はない。ラグビー選手は金融や経済には興味を持つけど、教育学、心理学を学ぼうとする人がそもそも少ない傾向がある。

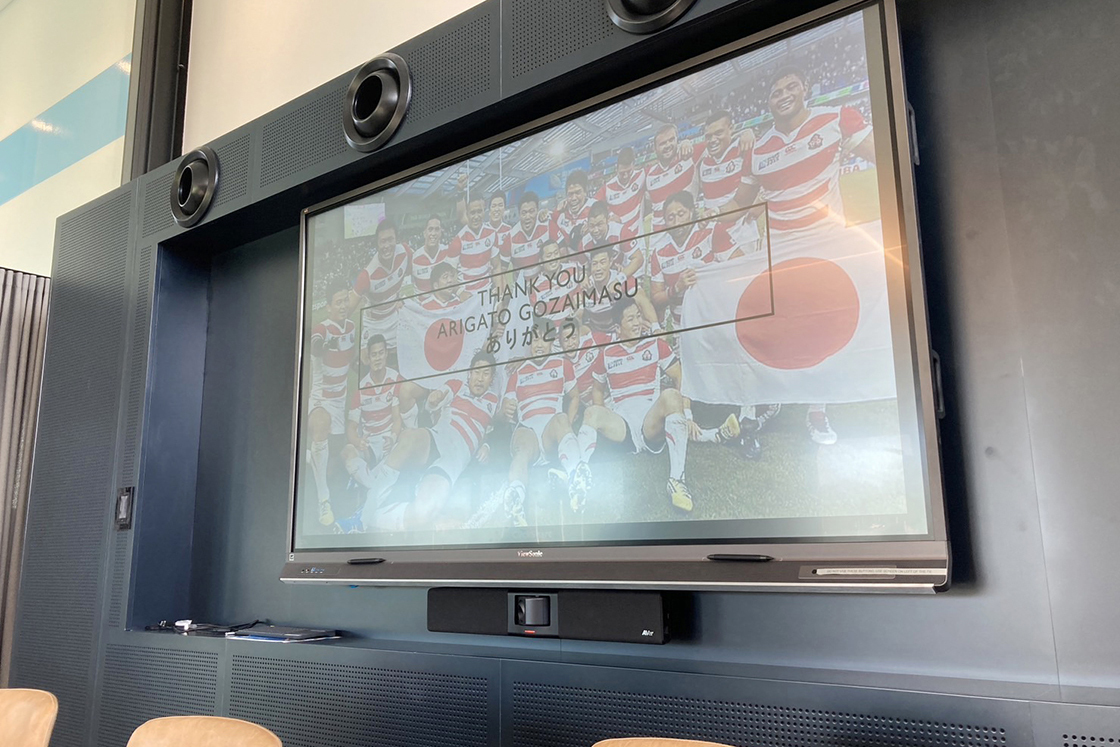

▲ご用意してもらっていたスライドの最後の1枚。こんなところにもおもてなしの心が

▲ご用意してもらっていたスライドの最後の1枚。こんなところにもおもてなしの心が

▲最後に関係者みんなで記念撮影

▲最後に関係者みんなで記念撮影

一同、レベルズへ。

さて、6月17日は、メルボルンに移動してレベルズの本拠地へ。

ここではモアナというニュージーランド出身の2016年からPDMとして働いてる方が出迎えてくれました。元ラグビー選手で女子ラグビーW杯の2006年カナダ大会にも出場。「ユニオンに情熱があるし、この仕事に誇りを感じている」と自己紹介してくれました。また、「ラグビーは白人のスポーツ。その中でニュージーランド出身でサモアのバックボーンのある私がオーストラリアでユニオンに携わることに不安もあった」と吐露してくれました。

さらに、シドニーのワラターズでお会いしたPDMたちを統括するGM(ジェネラルマネージャー)であるジミーも、途中でミーティングに参加してくれました。シドニーからの飛行機が悪天候で遅れてしまったにも関わらず、急いでタクシーで駆けつけてくれたそうです。実にナイスガイです。

▲奥に座っているのがモアナで手前にいるのがシドニーから駆けつけてくれたジミー

▲奥に座っているのがモアナで手前にいるのがシドニーから駆けつけてくれたジミー

モアナは、「みなさんは非常に質問が多いと聞いたので、こちらからの資料は少なめにしてフリーな議論の時間を多めにしようと思います」と言いました。なんと、既にワラターズでの私たちの様子をジミーたちから連携されていたそうです!PDM同士のチームワークと相手目線のサービス精神に感動です。

以下に、モアナとジミーのお話のメモをご紹介します。主に選手に伝えたい内容とPDMの仕事についてお話いただいたので、2つのカテゴリーに分けてご紹介します。

<選手に伝えたいことについて>

・本当はチームの誰もが同じひとつのゴールに向かっている。ところが、「これはメンタルヘルスの話」「これはパフォーマンス担当」とすべてを分けて考えてしまっている。もちろんそれは各自の責任がわかるメリットがあるけれど、そうすると一人の人間が自身の専門領域しか見なくなる。本来は、チーム全員が相互に関与し合っている環境が理想。

・いい人間をつくれば、いい選手が生まれる。いい選手をつくれば、いい代表が生まれる。でも「ラグビー」しか考えていない指導陣はたくさんいる。一方で、選手自身は人生のバランスの大切さを理解しています。

・ワラビーズでは、10人の選手が家族に生まれたばかりの赤ちゃんがいた。2ヶ月ワールドカップで家庭に不在、彼らが家族のことを心配してしまうとパフォーマンスが落ちてしまう。そこで自分が各チームのGMに伝えたことは、「そういうメンタルの選手はソフトになってしまう。コーチ指導陣は、選手にとってどうなってほしいのか?いい選手、いい人間であるために、必要なもの、大事なもの、ってなんだと思いますか?」という問いかけをコーチングスタッフ陣にする。

・50%の選手が毎年なにかしらの怪我をする。どうやってその治療期間を有効にできるか。セレクションも同じだが、人生は計画通りにいかないということ。うまくいかないときに、どのように有意義な方向に持っていけるか。

・ラグビー以外のことを考え、学ぶべき。引退してからすぐに現場のコーチに就任する人がいるが、そういう人は「現場感」が抜けないまま選手に接してしまうのでリスク。一度、違う世界を体感して多くのことを学んでからコーチをやるほうがいいと思う。

・キャリアについては、チームのトップ選手が自身のストーリー(アスリートとしてのキャリアにおける成功や失敗)をチームメイトたちに共有することが特に大事。クリケットでは心理学者がストーリーをシェアする時間の必要性を提示して、トップ選手のストーリーをオンラインで共有するセッションを開催してうまくいった例がある。

・アスリートが競技とは別のこと、別のコミュニティを経験するのはとても大事。オフの日に民間企業のインターン参加を促すことも。ビジネスやっている人、起業している人もいて、そういう経験がPDMにもないとダメ。

・オーストラリアでは約50%の選手が、勉強したり、企業インターンをやったり、社会貢献活動をしたりしている。父親になったばかりで時間が取れないという人を除いてほとんどの選手が何かしらのラグビー以外の活動をしている。どうか、スポーツの外に社会があるということを気づかせたい。

・ハイパフォーマンスをつくるのは、グラウンド上だけではなく、午後4時にグラウンドを出てから作られるもの。ラグビー選手ならば、社員選手だろうがプロだろうが関係ない。同じラグビー選手であるだけ。

・これまでの人生、ずっと両親に助けられてきた若手選手に、プロ選手としてのライフスキルを教えることもPDMの仕事のひとつ。いい人間であるために大事なことはなにかを教える。

・ラグビー以外のことに取り組む内容については、シーズンはじめにPDMと1on1で話す。免許を取るでもいい、プライベートなトレーニングでもいい、投資、ウェルビーイング、PT(理学療法士)のコースでも、短期取得できる資格コースでもいい。

・ラグビー以外のことに現役中に取り組んでいれば、もっと引退後の自分に自信が持てるのに「残りあと数試合」で動き出すのは手遅れであることが多い。一方で、もともと動き出していた人は、引退後、次の月から選手時代と同じ給料を得ていた(ファイナンスのマスターを取得していた選手)。ある実際のケースで、若手選手が重大な怪我をして引退を余儀なくされてしまったが、彼にはこどもが5人いた。ラグビー以外のなんの経験も資格もなかった。

<PDMとしての心構えについて>

・PDMとして、選手たちがラグビー以外のことを考える時間をつくることを心がけている。男性は特に自分の心情を外に出さないことが多いので、心理的にオープンな場をつくることを大事にしている。

・PDMとして、ネガティブな面ではなく、強みを見るように心がけている。ニュースで見るアイランダーの話は悪いものばかり。それをどうしたら強みとして捉えられるかを大事にしている。

・PDMは人の気持ちを考えられる人であることが大事。特にユーモアは人間関係をよくする薬だと思っている。

・PDMの重要な役割のひとつに、「家族のケア」がある。パートナーへのケアが非常に大事。性別に特に意味はないが、事実として、パートナー(妻)側からのヘルプが多いので、女性のケアをするのは女性が多い。男性PDMの場合は、女性PDMとの連携が大事。

・PDMに向いているのは男性か女性かという質問はナンセンス。男性でも女性的な人はたくさんいるし、逆もまた然り。その人の持ってる資質が、その仕事に合っているか、ということが大事。そして最も大事なのはチームと信頼関係を築くことができるかという相性。選手のことを代表している立場であり、選手と共に成長する必要があるポジション。選手をはじめスタッフたち、選手の家族たちときちんとした信頼関係をつくれる資質があるということが大事。

・PDMのバックボーンはさまざま。ジミーのような元ラグビー選手で人生における多くの経験の引き出しや情熱を持っている人もいれば、シャーロットのようにクリケットをやっていた人、ロビーというPDMはホッケー、モアナのようにバイオロジカル専攻で修士卒、MBA取得したニュージーランド出身の人もいる。PDMは人生における多様な経験が大事で、業界を超えたネットワークを持っていることが大事。

・PDMはコーチ陣から、選手のラグビー以外の活動や状況について定期的に確認される。どんなふうに人と関わっているのか、規律があるのか、他者に対して敬意を払っているのか、栄養管理できているか、肌の管理がいいかまで、その人全体を見てセレクションの判断をするために。仕組みや契約やルールで選手は動く部分もある。

・PDMは選手についての状況をGMに報告する義務があり、選手がラグビー以外のことに取り組んでいなかったらGMから「ちゃんと仕事しているか?」とPDMが注意される(もちろん「言わないで」と言われたことは絶対に言わない)。PDMは、ボードにもチームにも、すべてその日に何をするか報告している。

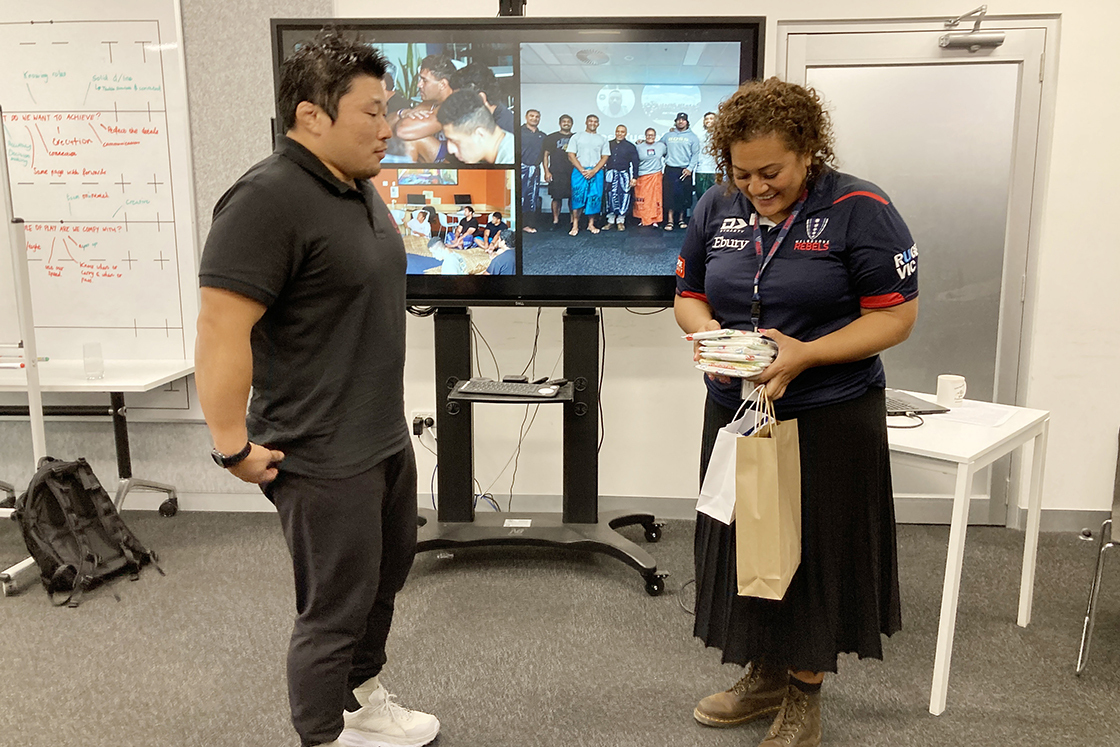

▲JRPAから日本の「てぬぐい」をモアナにプレゼントしました!

▲するとなんと!レベルズの文化の詰まった貴重なジャージ(サイン入り)とチョコをプレゼントしていただきました!

▲するとなんと!レベルズの文化の詰まった貴重なジャージ(サイン入り)とチョコをプレゼントしていただきました!

▲記念撮影。貴重なジャージをありがとうございます!

▲レベルズの大切な価値観を描いた壁の前で記念撮影。お忙しいところ愛のある受け入れをありがとうございました。

そして、メルボルン日本人学校にも。

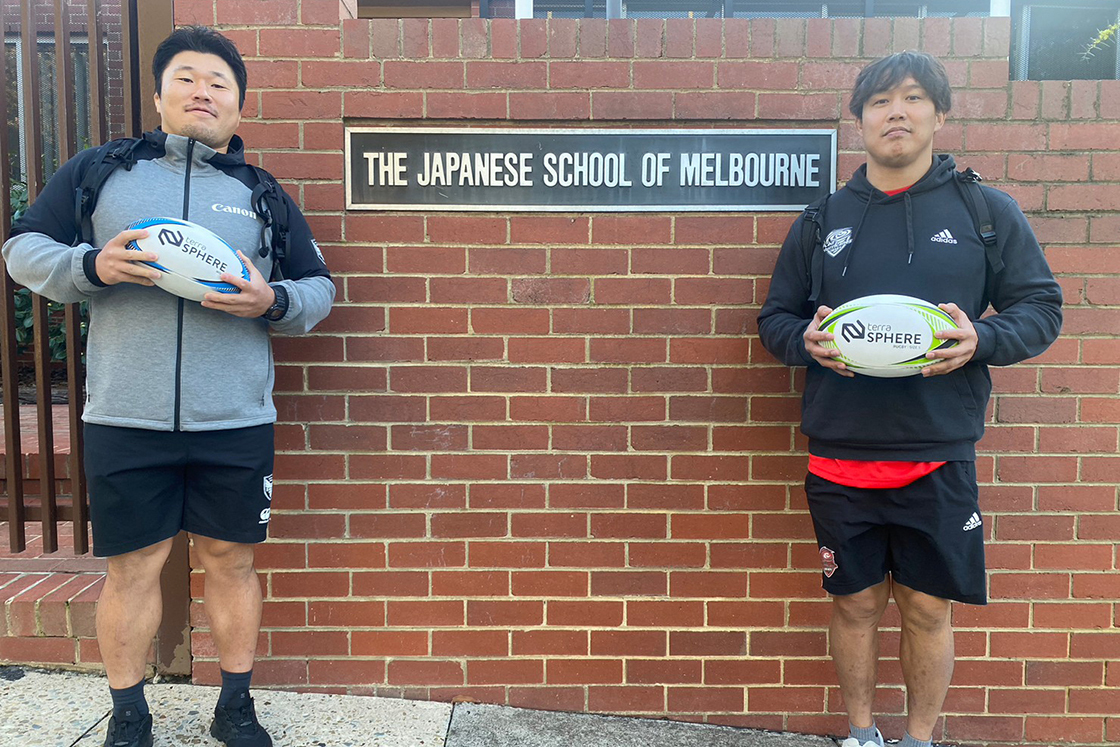

6月16日には、メルボルン日本人学校へ行きました。オーストラリアで暮らす日本で言うところの幼稚園生から中学3年生のこどもたちに向けて、「ラグビーってどんなスポーツなのか?」「実際にラグビーをやってみよう」「オトナたちからみんなにメッセージ」の3本立てのコンテンツをおこないました。コロナ禍の影響でこの数年はなかなか「外部」の人と交流することがなかったせいか、私たちの訪問をとても喜んでくださり温かく迎え入れてくださりました。

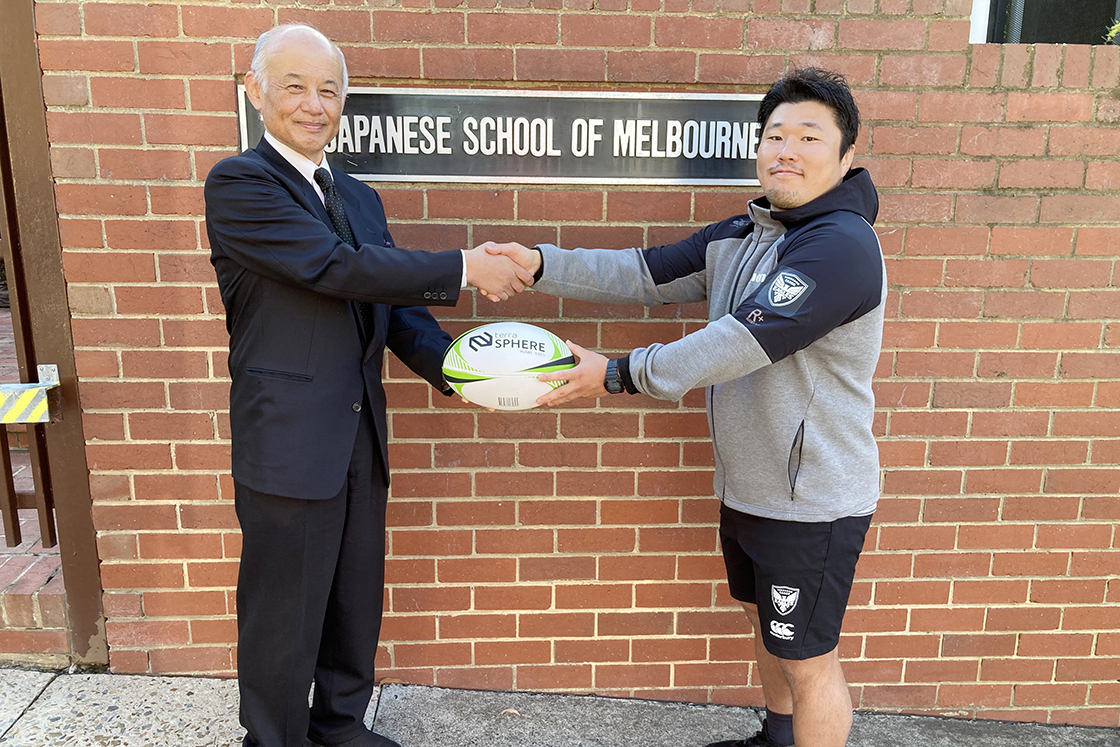

▲校門の前で川村慎と栗原大介が記念撮影

▲まずはこちら側みんなで自己紹介。この日は生徒のみならず保護者のみなさんも参加

▲エキシビジョンとしてタックルやラインアウトなどラグビーを間近に見てもらい「おーー!」という声が

▲次は校庭に出ていざラグビー体験!みんな本当に真剣に話を聞いてくれたり質問してくれたり。みんないいなぁ!

▲パス、キック、ラン、そしてタックル!はじめは緊張していた子たちもカラダをぶつけることでどんどん心の距離も近くなっていったように感じました

▲実は今回使用したラグビーボール、実はすべて川村慎からのポケットマネーの寄付!

▲実は今回使用したラグビーボール、実はすべて川村慎からのポケットマネーの寄付!

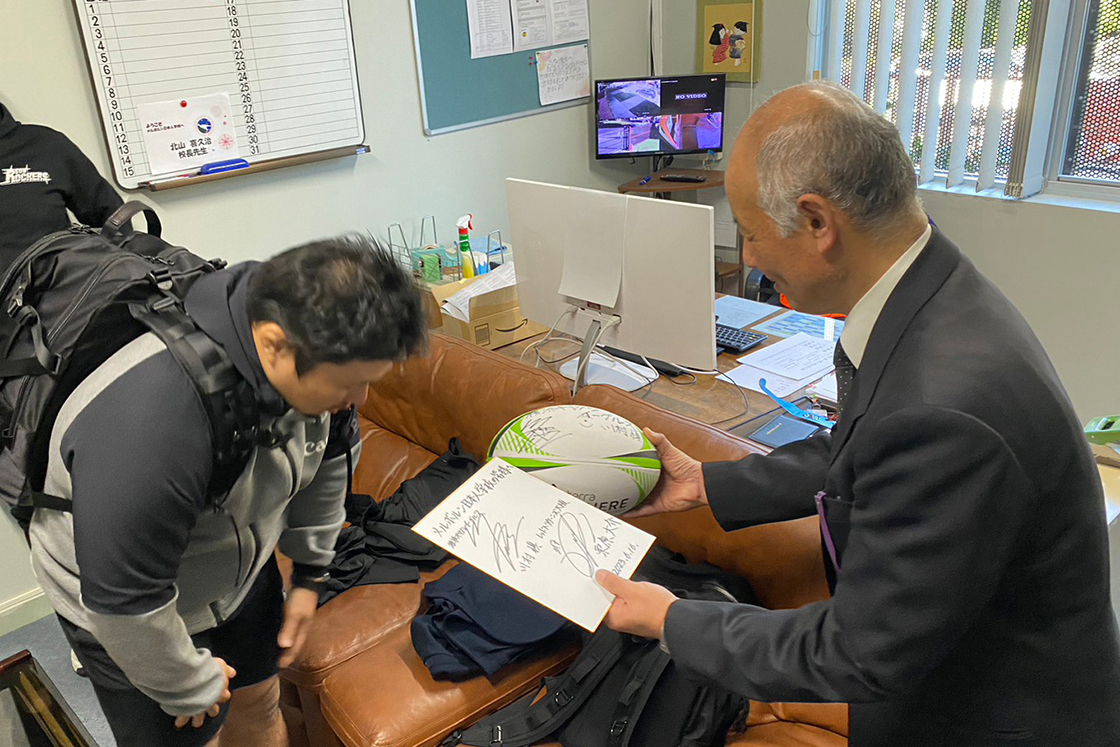

▲校長先生と握手で記念撮影!いつも笑顔で誠実な語り口の校長先生でした

▲時間ギリギリまでラグビー選手にサインをもらうこどもこどもたち

視察ツアーを終えて

今回のツアーを通じて海外のPDPの本質について多くの気づきと学びを得ることができました。それらを今後のJRPAの選手向けのサポートコンテンツに大いに生かしていく予定です(現在、諸々進めています)。

改めて今回の視察ツアーでお世話になったワラターズのみなさま、レベルズのみなさま、メルボルン日本人学校のみなさま、通訳のエミリー、サポートメンバーのシュー、本当にありがとうございました。

(END)

« 定時社員総会/第9回定例日本ラグビー選手会理事会のご報告 | 定時社員総会/第10回定例日本ラグビー 選手会理事会のご報告 »